こんにちは、税理士の岡崎友彦です。

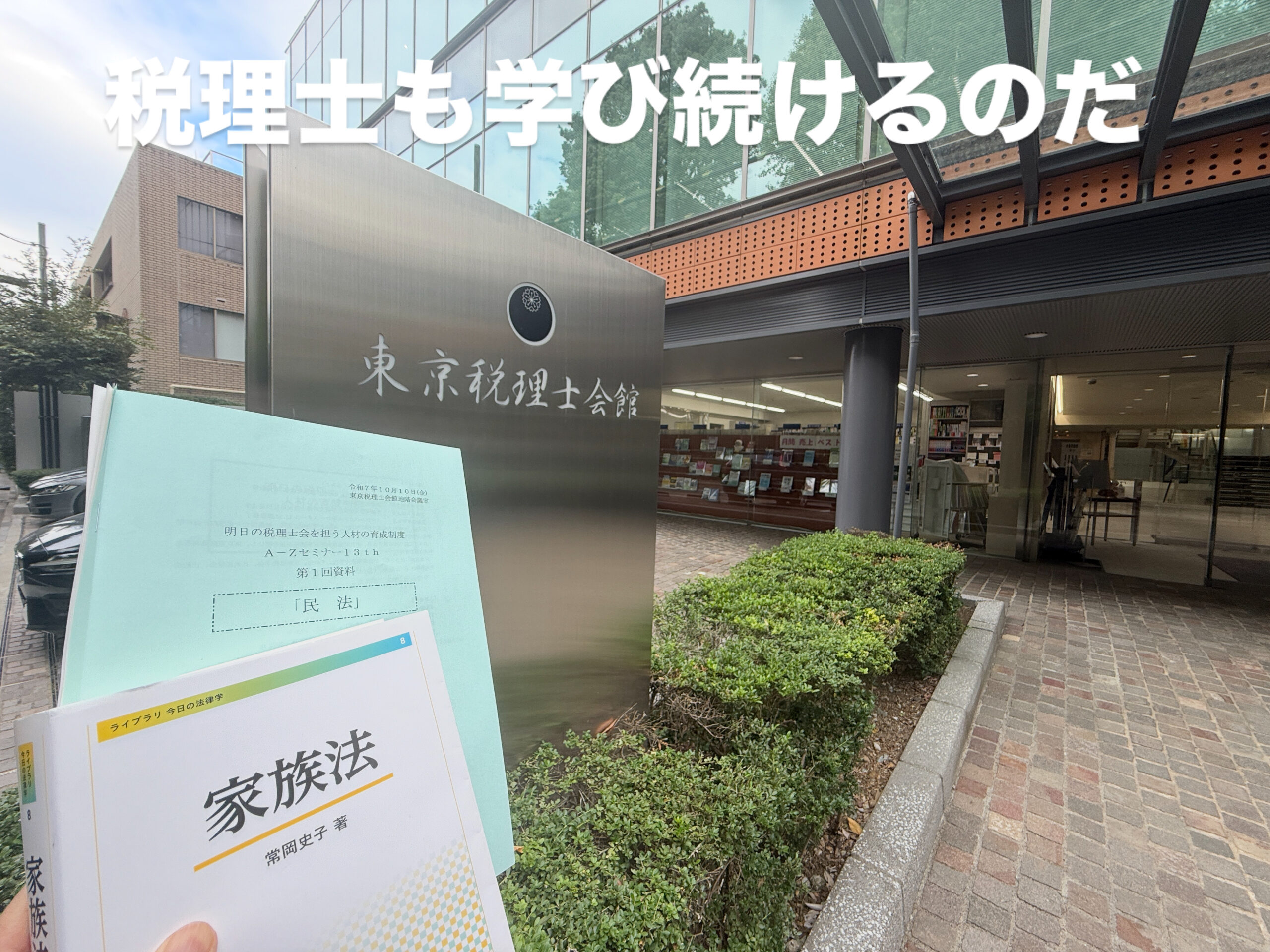

秋晴れの2025年10月10日、私が今年参加する東京税理士会の特別研修「A-Zセミナー」の第1回が開講され、早速参加してまいりました。

このセミナーがどのようなものかについては、以前こちらの記事でご紹介させていただきました。

あわせて読みたい

東京税理士会の次世代リーダー育成講座「A-Zセミナー」に参加

いつも当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 今回の記事では、私(税理士岡崎友彦)が参加予定の東京税理士会が主催する「明日の税理士会...

コメント