「近所のパン屋さんが、高性能な新しいオーブンを導入したようだ」

「取引先の工場で、これまで見たことのない新しい機械が稼働している」

皆さんの周りでも、様々な事業者が新しい設備を導入したり、画期的な新サービスを開始したりする場面を目にすることがあるかと思います。

その背景には、国が事業者の新たな挑戦を資金面で支援する「ものづくり補助金」という制度が活用されているケースが少なくありません。

こんにちは。岡崎友彦税理士事務所です。

今回は、企業の経営者様や個人で事業を営む皆様に向けて、国の重要な支援制度である「ものづくり補助金」について、その仕組みからメリット、そして注意すべき点まで、分かりやすく解説いたします。

「補助金」と聞くと、「手続きが複雑そうだ」「自社には縁がないだろう」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この制度を正しく理解し活用することで、貴社の事業展開を大きく加速させる可能性があります。

この記事を最後まで読めば以下が分かります。

- ものづくり補助金の基本的な仕組み

- どのような事業者に推奨される制度か

- 活用することで得られる具体的なメリット

- 申請前に必ず理解しておくべき注意点

- 貴社がこの補助金を活用すべきかどうかの判断基準

複雑な制度を分かりやすく解きほぐし、経営者の皆様が最適な意思決定を下せるようサポートする専門家です。

ぜひ、最後までお付き合いください。

ものづくり補助金とは?~制度の基本を理解する~

ものづくり補助金とは、一言でいえば「中小企業・小規模事業者等の革新的な取り組みに対し、国が開発・設備投資等の資金の一部を支援する制度」です。

事業の「生産性向上」に繋がる新しい挑戦であれば、そのために必要な資金の一部が国から補助されます。

この制度の大きな特徴は、銀行からの融資(借入金)とは異なり、原則として返済が不要な資金(交付金)であるという点です。

(※ただし、これには後述する重要な達成条件が伴います。)

「ものづくり」以外の幅広い業種が対象

「ものづくり補助金」という名称から製造業向けの制度という印象を持たれがちですが、実際には非常に幅広い業種が対象となります。制度の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

この名称が示す通り、

- ものづくり:革新的な製品開発や、製造プロセスの改善

- 商業・サービス:新しい販売方法の導入や、画期的な新サービスの開発

- 生産性向上促進:上記の取り組みを通じて、事業全体の収益力や効率を高めること

これら全てが支援の対象です。

例えば、IT企業による新ソフトウェア開発、飲食業における調理・配膳システムの導入、コンサルティング業による新たなオンラインサービスの提供基盤構築なども、要件を満たせば対象となり得ます。

■どのような経費が対象になるか(具体例)

言葉だけではイメージしづらいかと思いますので、具体的な活用例を見ていきましょう。

【例1:洋菓子店の場合】

- 現状の課題:「繁忙期には商品の製造が追いつかず、機会損失が発生している。また、従業員の長時間労働も課題だ。」

- 新たな取り組み:「生地の仕込みから焼成までを自動で行える最新式のオーブン・ミキサーを導入し、製造能力を飛躍的に向上させたい。これにより、より多くのお客様に商品を提供し、従業員の労働環境も改善する。」

- 補助金の対象経費:この「最新式のオーブン・ミキサー」といった機械装置の購入費用の一部。

【例2:金属部品メーカーの場合】

- 現状の課:「既存の設備では対応できない、より高精度な部品の製造依頼が増えているが、受注できずにいる。」

- 新たな取り組み:「AI制御による高精度な三次元測定機やマシニングセンタを導入し、これまで対応できなかった精密部品の製造・品質保証体制を構築する。これにより、新たな顧客層を開拓し、事業の柱を増やす。」

- 補助金の対象経費:この「三次元測定機」「マシニングセンタ」といった機械装置の購入費用の一部。

現状の課題を解決し、事業を次の段階へ進めるための具体的かつ意欲的な投資計画が、不可欠です。

どのような事業者に推奨されるか?~活用を検討すべき事業者の特徴~

この補助金は、全ての事業者にとって最適な制度というわけではありません。

企業の状況や経営方針によって、活用の向き・不向きが明確に分かれます。

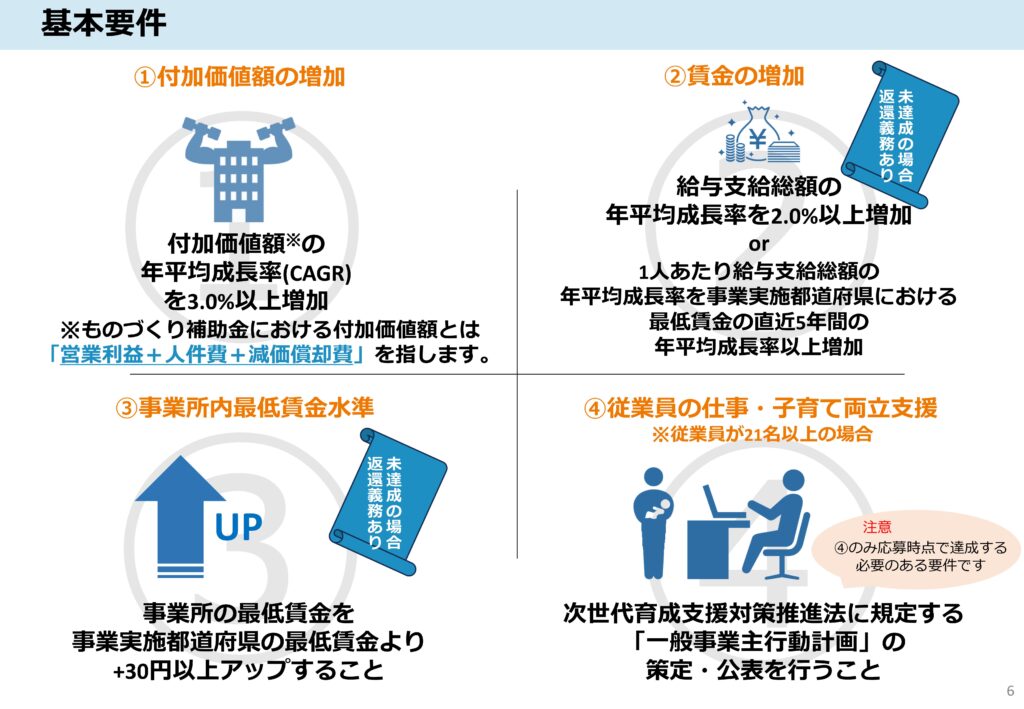

第20回の基本要件を確認は以下です。これらを達成することが求められます。

公募要領(20次締切分) 概要版より

この補助金の活用が特に推奨される事業者

以下のような特徴を持つ事業者は、ものづくり補助金を活用することで大きな成果を得られる可能性が高いでしょう。

- 明確な事業ビジョンと具体的な投資計画がある

「この設備を導入して、業界シェアを拡大する」「この新サービスで、新たな市場を創造する」といった、会社の将来像が明確であり、その実現に向けた具体的な設備投資や開発の計画を持っている。 - 事業の成長に対する強い意欲がある

現状維持に満足せず、「売上や利益を継続的に向上させたい」という強い成長意欲を持っている。 - 綿密な事業計画を策定できる

「5年後の自社の財務状況はこうなる」といった将来予測を含め、客観的なデータに基づいた詳細な事業計画を描き、その進捗を管理する能力がある。 - 従業員の待遇改善に前向きである

事業の成長だけでなく、その果実を従業員へ適切に配分し、給与水準の向上や労働環境の改善に積極的に取り組む意思がある。

申請を慎重に検討すべき事業者

一方で、以下のような状況にある事業者は、オススメしません。

- 現状維持を経営方針としている

「特に事業を拡大する予定はない」など、現状維持を基本方針としている場合、そもそも「生産性向上」を目的とする本補助金の趣旨と合致しません。 - 業績が下降傾向または赤字状態にある

直近の業績が悪化しており、事業の立て直しが最優先課題である場合。後述しますが、本補助金には事業成長の達成義務があるため、業績が不安定な状況での申請は高いリスクを伴います。 - 計画策定や事務作業に大きな負担を感じる

補助金の申請には、詳細な事業計画書の作成が必須です。また、採択後も長期間にわたる報告義務が発生するため、こうした事務作業への対応が困難な場合は、活用が難しいかもしれません。 - 資金調達のみを目的としている

「とにかく返済不要の資金が欲しい」という動機だけで申請を検討している場合。これは最も危険な考え方です。本補助金は、あくまでも事業計画を実現するための「手段」であり、資金調達そのものが「目的」ではありません。

“基本要件を達成できない場合は、補助金の返還義務が発生しますので、ご注意ください。”

(引用: ものづくり補助金総合サイト 第20次公募要領)

もし成長が期待できるのであれば、大きなメリットを享受できる可能性があります。

ものづくり補助金の主なメリット

この補助金を活用することで得られるメリットは、資金面に限りません。主に3つの大きな利点があります。

メリット1:大規模な設備投資が可能になる

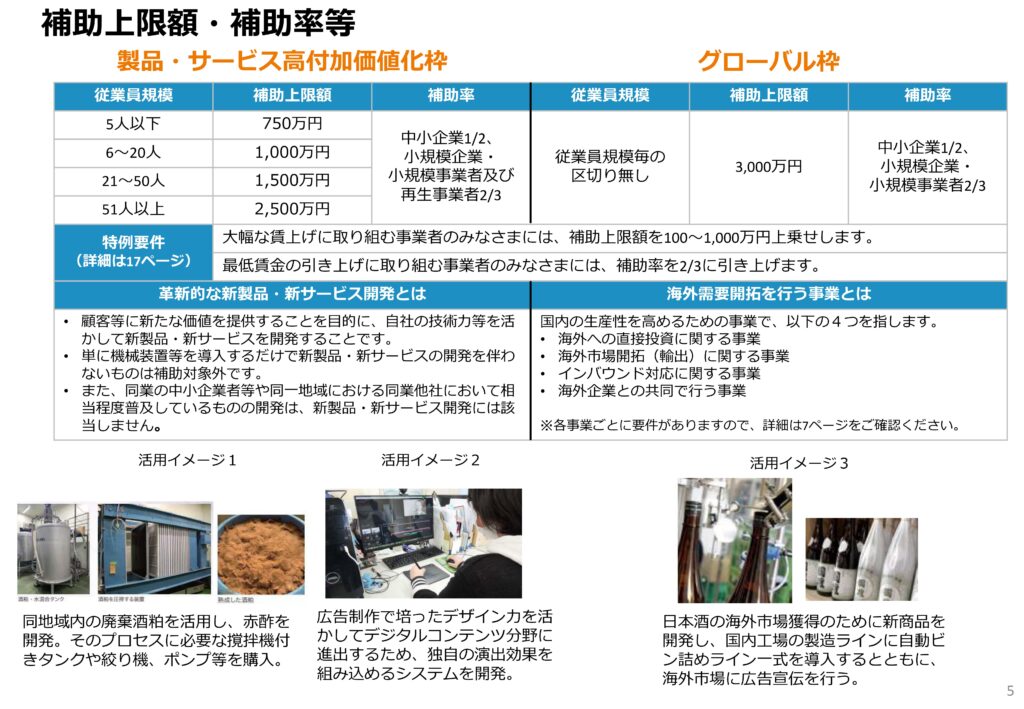

最大のメリットは、補助上限額が比較的高額である点です。

申請する枠や従業員数によって異なりますが、750万円、1,250万円、場合によっては数千万円という補助上限額が設定されています。

例えば、補助率が2/3の枠で、1,500万円の設備投資を行う計画が採択された場合、 1,500万円 × 2/3 = 1,000万円 最大で1,000万円の補助金が交付される可能性があります。

この場合、実質的な自己負担は500万円で、1,500万円の設備投資が実現できることになります。

公募要領(20次締切分) 概要版より

これにより、資金的な制約から見送っていた高額な最新鋭の機械導入や、本格的なシステム開発といった、事業の飛躍に繋がる大規模な投資を実行に移しやすくなります。

メリット2:対外的な信用の向上

ものづくり補助金の採択を受けるには、事業の革新性、実現可能性、収益性などについて、国(審査機関)による厳しい審査を通過しなければなりません。

採択されたという事実は、「国がその事業計画の将来性を認めた」という客観的な評価を得たことを意味します。これは、企業の対外的な信用力を大きく向上させる効果があります。

例えば、

- 金融機関が融資審査の際に、補助金の採択実績を高く評価し、追加融資に繋がりやすくなる。

- 新規の取引先が、国のお墨付きを得た企業として信頼し、取引開始のハードルが下がる。

といった、資金調達や販路拡大の面でも有利に働くことが期待できます。

メリット3:事業計画の精度向上と経営体質の強化

申請書類である事業計画書を作成するプロセスは、自社の経営を見つめ直す絶好の機会となります。

「自社の本当の強み・弱みは何か?」 「競合他社に対する優位性はどこにあるのか?」 「5年後、市場環境はどう変化し、自社はどうあるべきか?」 これらの問いに真剣に向き合い、言語化・数値化していく作業が求められます。

このプロセスを通じて、経営課題が明確になり、事業の方向性がより具体的になります。

結果として、経営計画全体の精度が向上し、企業体質の強化に繋がるのです。

申請前に必ず確認したい注意点と「5年間の報告義務」

ここまで大きなメリットを紹介してきましたが、ものづくり補助金は良い面ばかりではありません。申請を検討する上で、必ず理解しておかなければならない重要な注意点が存在します。

注意点1:申請手続きの複雑さと不採択のリスク

まず、補助金は希望すれば誰でも受け取れるものではありません。 自社の事業内容、財務状況、そしてこれから取り組む投資計画の革新性や収益性を、数十ページに及ぶ詳細な事業計画書にまとめて提出し、審査を受ける必要があります。この計画書の作成には、専門的な知識と多くの時間を要します。

そして、綿密な計画書を提出したとしても、**必ず採択されるとは限りません。**公募回にもよりますが、採択率はおおむね50%前後で推移しており、申請者の約半数は不採択となるのが実情です。

注意点2:補助金は「後払い」であり、一時的な自己資金が必要

これは非常に重要な資金繰りのポイントです。 仮に1,500万円の設備投資計画が採択されたとしても、申請後すぐに補助金(例:1,000万円)が振り込まれるわけではありません。

【資金の基本的な流れ】

- 事業者自身が、まず1,500万円を全額支出し、設備を購入・設置します。

- 設備投資が完了したことを、証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、支払証憑など)とともに国に報告します。

- 報告内容が審査され、不備がないと認められた後に、補助金(例:1,000万円)が交付されます。

つまり、採択されてから補助金が振り込まれるまでの間、設備投資にかかる費用を全額自己資金で立て替える必要があるのです。この資金計画が立たないと、せっかく採択されても事業を実行できない事態に陥ります。

注意点3:採択後の「5年間にわたる事業目標」の達成義務

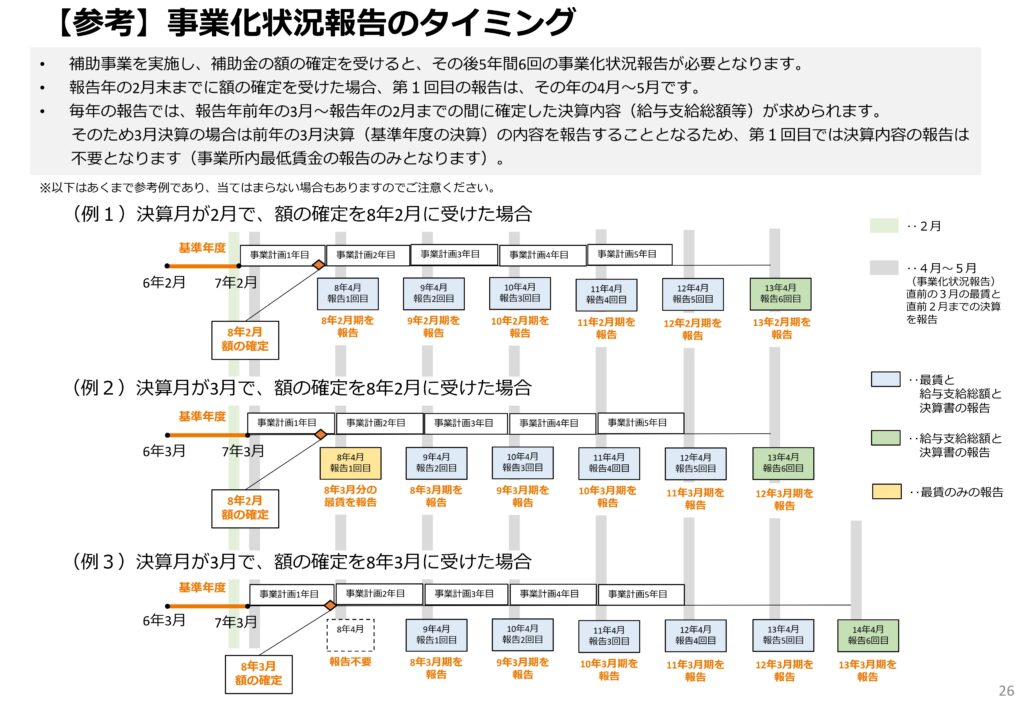

補助金の交付を受けても、それで終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。 国は、事業の「将来的な成長」に投資しているため、補助金を受給した事業者には、採択後の5年間、事業計画で掲げた目標を達成し続ける義務が課せられます。

公募要領(20次締切分) 概要版より

具体的には、以下の3つの基本要件を達成することが求められます。

- 目標①:付加価値額の向上 事業全体の儲けを示す「付加価値額」を、年率平均3%以上向上させること。 ※付加価値額 ≒ 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

- 目標②:給与支給総額の向上 従業員へ支払う給与の総額を、年率平均2.0%以上向上させること。

- 目標③:事業場内最低賃金の維持・向上 自社で雇用する従業員の最低時給を、所在地の地域別最低賃金より常に+30円以上高い水準に設定すること。

そして、これらの目標が達成できているか、事業が計画通りに進捗しているかを、毎年1回、5年間にわたり国へ報告(事業化状況報告)する義務があります。この「5年間の達成・報告義務」こそが、本補助金の最も重要な特徴の一つです。

注意点4:目標未達の場合の「補助金返還」というペナルティ

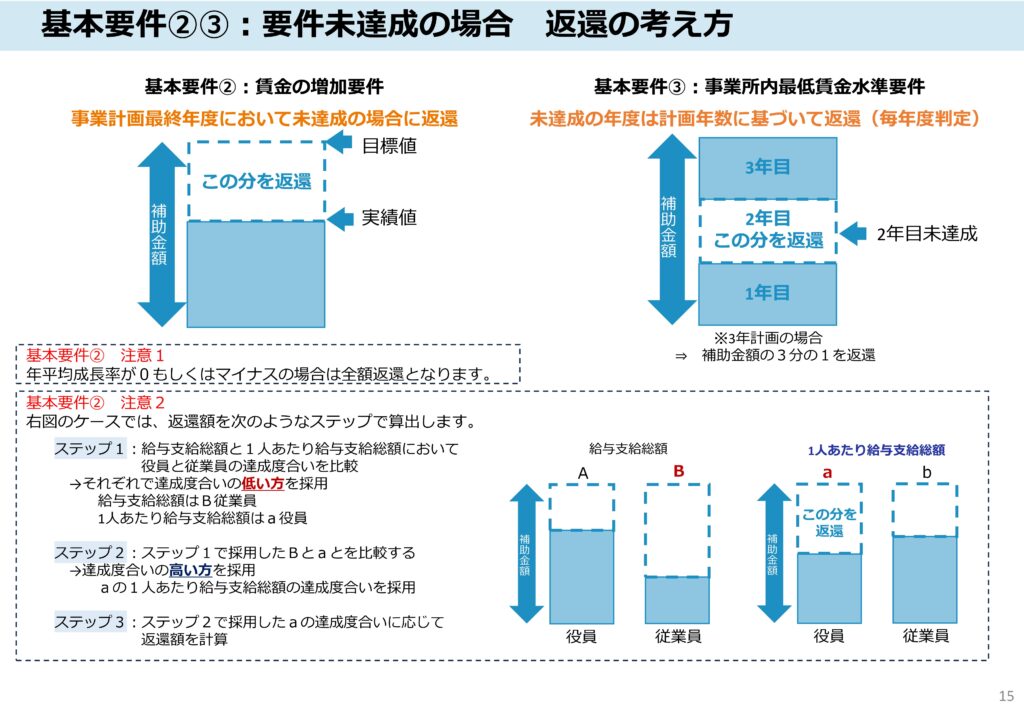

もし、事業が計画通りに進まず、上記で掲げた目標を達成できなかった場合はどうなるのでしょうか。 その場合、交付された補助金の一部、または全額を国に返還しなければならないという厳しいペナルティが課せられます。

特に、給与支給総額の増加目標が未達の場合などは、原則として補助金の全額返還を求められる可能性があります。付加価値額の目標が未達の場合も、その達成度合いに応じて返還額が算出されます。

公募要領(20次締切分) 概要版より

(※ただし、天災や急激な経済変動など、事業者の責に帰さないやむを得ない理由がある場合は、返還が免除されるケースもあります。)

この返還リスクがあるため、「業績が下降傾向または赤字状態の事業者は慎重に検討すべき」と述べたのです。

成長への確信が持てない状況での安易な申請は、将来的に大きな負担となりかねません。

【ひとりフリーランス・個人事業主の方へ】申請のポイントと注意点

「法人ではなく、個人で事業を営んでいるのだが、対象になるのか?」というご質問も多くいただきます。 ご安心ください。本補助金は、個人事業主の方も申請対象です。

ただし、達成すべき目標のルールが、法人や従業員を雇用している事業者とは一部異なりますので、注意が必要です。

- 付加価値額の向上目標は、同様に求められます。

- 従業員を雇用していない場合、事業場内最低賃金の目標は適用されません。

最も大きな違いは、「給与支給総額の向上」目標の扱いです。従業員がいない場合、この目標は以下のように読み替えられます。

「事業者自身の所得を、年率平均2.0%以上向上させること」

ここでいう「所得」とは、主に確定申告書(青色申告決算書)における「青色申告特別控除前の所得金額」などが基準となります。

つまり、設備投資によって事業を成長させ、その結果として事業者自身の所得を計画的に増やしていく必要があるということです。

この所得増加目標が達成できなかった場合、法人と同様に補助金の返還リスクが生じますので、十分にご注意ください。

また、従業員の賃上げを要件とする補助上限額の引き上げといった「特例措置」は、従業員を雇用していない個人事業主の場合は利用できません。

大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げ

※各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を申請する事業者については適用不可。

まとめ:あなたの事業はものづくり補助金を活用すべきか?

ここまで、ものづくり補助金の概要からメリット、そして厳しい注意点まで詳しく見てきました。 本制度は、事業を飛躍させる強力な起爆剤となり得る一方で、相応の責任と義務が伴うことをご理解いただけたかと思います。

最後に、貴社がこの補助金を活用すべきか判断するための一助として、セルフチェックリストをご用意しました。

【ものづくり補助金 活用検討セルフチェックリスト】

- □ 設備投資等を伴う、明確な事業の成長戦略(ビジョン)があるか?

- □ 5年後を見据えた具体的な数値目標を含む事業計画を策定できるか?

- □ 会社の利益(付加価値額)を年率3%以上、継続的に成長させる現実的な見込みがあるか?

- □ 従業員の給与総額または自身の所得を年率2%以上、継続的に向上させる意思と見込みがあるか?

- □ 採択のための詳細な書類作成や、採択後5年間にわたる年次報告といった事務的負担に対応できるか?

- □ 補助金交付までの間、設備投資の費用を全額立て替えられる資金的な体力、または資金調達の目処があるか?

- □ 万が一、目標が達成できず返還義務が生じた場合のリスクを許容できるか?

【診断結果の考え方】

- 「YES」の項目が多かった

ものづくり補助金は事業成長を加速させる非常に有効なツールとなる可能性が高いです。 - 「NO」の項目が多かった

現時点では、ものづくり補助金の活用は慎重に判断すべきかもしれません。

特に、成長目標の達成や返還リスクに懸念がある場合は、無理に申請するのではなく、よりリスクの少ない他の支援策(小規模事業者持続化補助金など)や、日本政策金融公庫の融資制度などを検討する方が賢明な場合があります。

まとめ

ものづくり補助金は、事業を飛躍させる大きな可能性を秘めた優れた制度です。しかし、その活用には、明確な成長戦略と、5年間の目標達成に向けた強いコミットメントが不可欠です。

貴社にとって本当に今、この補助金を活用すべきなのか。

もし少しでもご不明な点やご不安な点がございましたら、ご相談ください。貴社の財務状況や事業計画を客観的に分析し、専門家として最適なアドバイスをさせていただきます。

【2025年の申請締切日】

- 第20次公募締切:2025年7月25日(金) 17:00

【公式サイト】 公募要領など、制度の正確な最新情報は公式サイトにてご確認ください。

コメント